Консультация для педагогов

«Кубик Блума» как приём педагогической инновационной технологии по развитию речи»

Цель: знакомство с одним из инновационных методов по развитию речи»

В настоящее время у детей всё чаще наблюдаются речевые нарушения, которые резко ограничивают их общение с окружающими людьми. Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольников - явление очень редкое.

Цели современного образования, обозначенные в ФГОС, заточены на принцип «учить не науке, а учить учиться». А как развивать в ребёнке навыки критического мышления, словарный запас, диалогическую и монологическую речь? Ведь мы знаем, что овладение связной устной речью – важнейшее условие успешной подготовки детей к обучению в школе. Какие приёмы и технологии использовать?

Одной из современных технологий, используемых для развития речи дошкольников является технология развития критического мышления.

Работая в режиме данной технологии, педагог перестает быть главным источником информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск.

Одной из техник технологии критического мышления, является "Кубик Блума", разработанных американским учёным и психологом Бенджамином Блумом.

Данная техника больше всего подходит для детей старшего дошкольного возраста, т. к. он вносит элемент игры в занятие, а это на данном возрастном этапе очень важно для ребёнка.

Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы алгоритмов педагогической деятельности. Предложенная им теория, разделяет образовательные цели на три блока: когнитивную, психомоторную и аффективную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками "Знаю", "Творю" и "Умею". То есть, ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой опыт и познания, должен найти пути разрешения этой проблемы.

«Кубик Блума» можно использовать по всем образовательным областям. Наиболее удобно применять этот приём на обобщающих занятиях, когда у детей уже есть представление о сути темы. Что касается использования на более раннем этапе изучения блока материала, то в этом случае работу с кубиком можно сделать групповой, то есть ответы на вопросы нужно будет формулировать вместе .

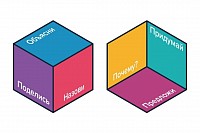

На шести гранях куба детям предлагаются шесть алгоритмов: опиши, сравни, предложи ассоциацию, проведи анализ, используй, оцени.

- Опиши. Что можно описать? Форму, размер, цвет, назови по имени, и т.д.

- Сравни. То есть, сравни заданный предмет или явление с подобными, укажи сходства и различия.

- Предложи ассоциацию. С чем ассоциируется у тебя данный предмет, явление? С чем можно сравнить?

- Проведи анализ. То есть, расскажи, из чего это состоит, как сделано и прочее.

- Используй. Приведи примеры использования или покажи применение.

- Оцени. То есть, укажи все "плюсы" и "минусы".

Для детей, которые не умеют читать, вместе с текстом на «Кубике Блума» размещены пиктограммы, которые помогают запомнить вопрос на грани кубика. Грани кубика перефразированы для детей дошкольного возраста они затрагивают познавательную, креативную и эмоциональную стороны личности. Педагог может задавать и свои вопросы. Это зависит от темы материала, от того, что же хочет добиться педагог и от уровня усвоения материала детьми.

Варианты использования "Кубика Блума" на занятиях.

"Кубик Блума" универсален. Возможны два варианта:

-Вопросы формулирует сам педагог. Это более легкий способ, используемый на начальной стадии — когда необходимо показать детям примеры, способы работы с кубиком.

- Вопросы формулируют сами воспитанники. Этот вариант требует определенной подготовки от детей, определенного навыка.

Затем на занятии они обмениваются составленными вопросами и анализируют ответы других детей.

Совет. Вопросы на гранях кубика можно варьировать по своему желанию. Важно только, чтобы они затрагивали все стороны заданной темы.

«Кубик Блума» можно использовать на всех этапах занятия любого типа. Однако наиболее удобно применять приём на обобщающих занятиях, когда у ребят уже есть представление о сути темы.

Что касается использования на более раннем этапе изучения блока материала, то в этом случае работу с кубиком можно сделать групповой, то есть ответы на вопросы детям нужно будет формулировать вместе. Этот упрощённый способ помогает не только «собрать в кучку» все знания детей, но и развить в ребятах чувство коллективизма, необходимости помогать друг другу и нести ответственность за работу всех членов команды.

Формулировки для детей грани кубика можно упростить, но также затрагивать и познавательную, и креативную, и эмоциональную стороны личности.

Использование приёма «Кубик Блума» оказывает положительное влияние на различные стороны развития дошкольников, в том числе и на развитие речемыслительной деятельности. Но практика показывает, что приём очень нравится детям, они быстро осваивают технику его использования. А воспитателю этот приём помогает в активной и занимательной форме проверять знания и умения детей.

10.05.24

«Особенности развития речи детей 3-4 лет»

Цель: уточнить и расширить знания педагогов о нормах речевого развития детей младшего дошкольного возраста.

Всем известно, что к 3-м годам нормотипичный ребёнок уже говорит, он уже овладел основными нормами родного языка. Однако, если внимательно присмотреться к маленькому человеку, то станет ясно, что его речь еще сильно отличается от речи взрослых.

День, когда родители слышат от своего ребёнка первое слово, они приравнивают к исключительному событию, ведь наступает новый период развития малыша. Безусловно, эти слова ещё носят весьма условную форму, но радости у родителей от этого меньше не становится.

Каждый возрастной период имеет свои нормы и особенности развития высших психических функций. И педагогам дошкольного образования необходимо знать эти особенности и учитывать их в своей работе.

К 3-м годам меняются задачи, которые стоят перед дошкольником, он учится осваивать новые виды деятельности, расширяет круг жизненных связей и отношений. Всё это приводит к качественно новому этапу развития всех сторон речи и в итоге – к формированию связной речи. Мотивируют ребёнка активно осваивать родной язык его растущие потребности узнавать новое, рассказывать, воздействовать на другого человека и себя. Следовательно, можно сделать вывод о том, что развитие речи ребёнка 3 лет напрямую связано с развитием его интеллекта. Чем выше уровень сформированности речевых навыков, тем выше интеллектуальный уровень.

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком родного языка, становления и развития всех сторон языка: лексической, грамматической, лексической.

Развитие лексической стороны речи.

Качественный и количественный рост словарного запаса напрямую зависит от условий жизни и воспитания ребёнка.

По сравнению с ранним детством, словарный запас ребёнка дошкольного возраста увеличивается, как правило, в три раза.

Так, по средним данным, в 1,5 года ребёнок активно использует около 100 слов, в 3 года – 1000 – 1100, в 4 года – 1900 – 2000 слов. Следует отметить, что число существительных и глаголов растёт быстрее, чем число прилагательных.

Существенно меняется характер обобщений, содержащихся в слове. Так, к 3-3,5 годам, слово начинает объединять несколько групп однородных предметов, имеющих отношение к какому-нибудь одному виду деятельности: мебель, игрушки, посуда и т.п.

За каждым словом дошкольника стоят конкретные представления о предмете. Так, наиболее чётко дети этого возраста понимают и употребляют слова, обозначающие предметы, которыми они регулярно пользуются («игрушки», «ложка» и т.п.). Наиболее сложно дети усваивают слова, обозначающие отдалённые от них явления и понятия ( «неурядица», «патриот» и т.п). Осваивая значение слова, ребёнок дошкольного возраста ориентируется на функциональный признак предмета. Поэтому при незнании слова, он опирается на назначение предмета (лейка- «поливайка» и т.п.).

Дети этого возраста испытывают трудности в усвоении переносного значения слов, буквально понимают фразеологизмы.

Развитие грамматического строя речи.

В 3-4 года нормотипичный ребёнок уже учится строить сложные предложения, переходит к синтаксически оформленной речи. Он усваивает морфологическую систему языка, типы склонений и спряжений.

Однако, в своей речи дети допускают много ошибок. Это связано с тем, что русский язык имеет сложную систему грамматических правил и большое количество исключений из них.

Глагольные формы дети этого возраста строятся по образцу одной, наиболее лёгкой для ребёнка. Это связано с тем, что ребёнку удобнее использовать одну стандартную форму глагола и более лёгкую артикуляцию слов вместо правильной («вставаю», «лизаю» и т.п.).

Падежные окончания имён существительных образуются по одному, уже усвоенному принципу («мало стулов», «все стулы»). Кроме того, творительный падеж дети 4-х лет образуют по стандартной схеме, путем присоединения к корню суффикса «-ом», все зависимости от рода имени существительного («иголком», «кошком» и т.п.). Отмечаются ошибки в родовых окончаниях имен существительных («цыплиха», «лошадиха»).

Неправильно образовывается сравнительная степень имен прилагательных.

Самостоятельное словообразование связано с усвоением суффиксов родного языка. Одними из первых в речи ребёнка появляются производные существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и суффиксами увеличения. Существует мнение, что это связано с речью матери, которая, как правило изобилует суффиксами уменьшительности.

Характерной особенность речи ребенка 2-4,5 лет является словотворчество. Д.Б. Эльконин утверждал, что эта особенность свидетельствует о проводимой ребёнком работе по овладению родным языком как реальной действительностью. Словотворчество подчиняется строгим законам языка, основу которых составляют грамматические стереотипы.

В этом возрасте начинает развиваться синтаксическая сторона речи. Дети младшего дошкольного возраста чаще всего используют простые нераспространённые предложения, реже распространенные. Большинство детей образуют предложение по принципу «подлежащее» + «сказуемое», часто добавляется придаточное предложение.

Развитие звуковой стороны речи.

К Зм годам дети правильно произносят все звуки раннего онтогенеза ([К], [Г], [П], [Б], [Д], [Т]), свистящие звуки и звук [Ль]. В 4 года формируются шипящие звуки и аффрикаты.

Развитие связной речи.

Содержание и форма детских высказываний взаимосвязаны с особенностями общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. В общении со сверстниками речь детей становится более связной, разнообразной, богатой и менее ситуативной, чем в общении со взрослыми. Причиной этому служит то, что в общении со взрослыми преимущественно решаются познавательные задачи, то в контактах со сверстниками – проблемы, связанные с деятельностью и управлением деятельностью партнера.

В общении со взрослыми ребёнок чаще использует невербальные средства, думая, что его понимают. Общаясь со сверстниками ребёнок стремится быть понятым, использует ясные и максимально понятные речевые формы.

10.07.2024г.

Консультация для воспитателей «Кейс-технологии в детском саду». 10.03.2025г.

Цель: Ознакомление с новой технологией и дальнейшее внедрение в работу.

Самой новой формой эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Давайте разберёмся, что же это за метод. Метод кейсов – техника обучения, при которой используется описание реальной ситуации. Дошкольники должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, изложенной в ситуации, а затем предложить воспитателю возможные пути решения и совместно со взрослым выбрать самый оптимальный путь выхода из проблемы.

Окунёмся немножко в историю.

Впервые метод был применён в Гарвардской школе бизнеса в 1924 году. Студентам давались описания некоторых ситуаций, которые происходили в каких-либо организациях. Студенты знакомились с ними и пытались найти самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения решение. Кейс-метод широко используется в бизнес-обучении.

А теперь вернёмся с вами к нашим дошкольникам. Как же нам применять на практике кейс-технологии? И зачем они нужны современному дошкольнику?

Кейс – это метод, который выступает как способ коллективного обучения, дети могут взаимно обменяться информацией, попробовать решить проблемы, поставленные перед ними, самостоятельно.

В практике детских садов применяют кейс-иллюстрации, кейс-фото.

Кейс-иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблемной ситуации.

Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из них.

Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что предполагает знакомство детей с реальной или предполагаемой проблемой и выработку дошкольниками своего взгляда на ее решение. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на основе этого прогноз.

Кейс-иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображение, потребность в общении с другими людьми, воспитывают чувства. А иллюстрация с продолжением мотивирует интерес детей.

В «фото – кейс» входит:

1. Фото, сюжет которого отражает какую – либо проблему.

2. Текст к кейсу, который описывает совокупность событий.

3. Задание – правильно поставленный вопрос. В нем должна быть мотивация на решение проблемы.

Давайте подумаем вместе, что же мы сможем развить у своих воспитанников, используя кейс-технологии?

Кейс – метод развивает:

1. умственные, сенсорные и речевые способности.

2. аналитические умения: классифицировать, анализировать, представлять свой взгляд на решение проблемы.

3. формирует навыки коммуникативного взаимодействия (вести дискуссию, защищать собственную точку зрения, убеждать).

4. практические умения.

5. социальные умения (оценивать поведение детей, умение слушать, поддерживать чужое мнение).

Встаёт вопрос: как же выбрать проблему для детей?

Всё очень просто. Выбранная нами ситуация должна соответствовать потребностям дошкольников. Выбранная нами ситуация должна иллюстрировать те проблемы, с которыми ребёнок может столкнуться в жизни или уже сталкивался. Конкретные примеры лучше сохраняются в памяти детей. Конкретная ситуация объединяет знание и практику, требует от ребенка активного умственного и эмоционального участия в анализе и обсуждении.

Естественно, эта ситуация должна зацепить ребёнка. В ситуации должно содержаться достаточно информации, она должна быть по силам обучающимся, не содержать подсказок относительно решения проблемы. Задание - правильно поставленный вопрос. В нем должна быть мотивация на решение проблемы.

Лучше всего, при создании какой-либо проблемы, иллюстрировать её, т.к. мы с вами знаем, что дошкольнику проще увидеть ситуацию, или героев ситуации нежели их представлять.

Вы можете сказать, что я сейчас описываю проблемные ситуации на занятии. Но это не так. Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не даёт дошкольникам проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса.

Технология работы с кейсом проста и включает в себя такие этапы как:

-индивидуальная самостоятельная работы дошкольников с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);

-работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;

-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).

Рассмотрим основные этапы занятия при использовании кейс-технологии.

Основные этапы занятия:

1. Организационная деятельность. Слово воспитателя. Знакомство с ходом занятия.

2. Актуализация знаний дошкольников.

3. Работа с кейсом. Анализ.

4. Итог занятия.

А теперь, когда мы рассмотрели подробно теорию, рассмотрим несколько примеров на практике кейс-технологий.

Я буду зачитывать вам ситуации, которые можно поставить перед детьми, а вы попробуете найти выход из сложившиеся проблемы. Попробуем с вами пройти все этапы кейс-технологии.

📌Дети играли в игру «Магазин». Они подавали деньги продавцу и говорили, сколько и чего они хотят купить. Например «Я хочу купить четыре яблока для ёжика, потому что у меня на денежке написана цифра четыре». Продавец брала денежку, проверяла, благодарила за покупку. А новенькая девочка Маша не знала цифры. Когда подошла ее очередь, она не знала, что ей делать и стала все предметы с прилавка складывать в сумочку. Дети засмеялись, а Маша очень обиделась. Как бы вы поступили на месте продавца?

📌Наступило время завтрака. Дежурные накрыли на стол. Помощник воспитателя разлила по тарелкам суп. Все стали обедать, только Петя сидел грустный. Оказалось, что у него нет ложки. Почему у Пети не было ложки?

Сегодня Аленка пришла в детский сад с куклой. Придя с прогулки, она не нашла свою любимую игрушку и расплакалась. Как бы вы поступили на месте Аленки?

Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе позволяют:

1. Повысить мотивации обучения у дошкольников;

2. Развить интеллектуальные навыки дошкольников, которые будут ими востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности.

Консультация для педагогов«Формы взаимодействиявоспитателя с родителями» 07.05.25г.

🔺Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. В семье закладываются основы воспитания, формируется нравственный опыт и от нее зависит, каким вырастет человек, и какие черты характера сформируют его натуру. В семье ребенок получает первичные навыки в восприятии действительности, он приучается осознавать себя полноправным представителем общества, получает первые навыки общения.

В дошкольном учреждении ребёнок получает свои первые знания, приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать собственную деятельность.

Несмотря на то, что их воспитательские функции различны, тем не менее, прежде всего, для развития ребенка необходимо их взаимодействие.

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения.

Во взаимодействии семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, так как они являются основными социальными заказчиками услуг ДОУ. А все остальные социальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность.

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие».

🔺Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие педагогов с родителями:

▫️Bо-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей.

Родители должны быть уверены в том, что дошкольное учреждение не навредит так как будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком.

Педагоги, должны быть уверены в поддержке родителей, которые с пониманием относятся к необходимости решения проблем в группе (от воспитательных до хозяйственных). А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых осуществляется это взаимодействие.

▫️Во-вторых, это учет индивидуальности ребенка. Поддерживая контакт с семьей, воспитатель узнает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе.

▫️В-третьих, это укрепление внутрисемейных связей.

▫️В-четвертых, это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в дошкольном учреждении и в семье.

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В Ст.44 говорится:

1. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям… в воспитании детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

В связи с этим законом в статье 6 части 1 пункта 6 утвержден федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями.

С введением ФГОС ДО родители участвуют в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будет создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

Современная жизнь и её ритм диктуют детскому саду находиться всё время в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы с семьей, которые помогут сплотить вокруг себя родителей.

Главное во взаимодействии – ориентация на результат, который бы отразился на ребёнке.

В педагогике выделяется несколько общих направления работы с родителями:

И одно из них традиционное (родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы с родителями, педагогическая гостиная, День открытых дверей, семейный клуб, выявление лучшего опыта семейного воспитания, педагогический совет с участием родителей, родительская конференция, тематические консультации, педагогический консилиум ).

Родительское собрание традиционно состоит из трёх частей:

• Вводная часть (цель: организовать родителей, создать атмосферу доброжелательности и доверия, создать мотивацию на совместное решение проблемы) – сообщение темы, игры, муз. фон.

• Основная (начинается с выступления воспитателя группы, других специалистов по теме). Главное, чтобы родители не являлись пассивными слушателями.

• Заключительная – «разное» - обсуждаются вопросы содержания ребёнка в детском саду, проведения досуга, организация совместных мероприятий с детьми. По окончания собрания необходимо подвести итог встречи, перечислив принятые решения по каждому из обсуждаемых вопросов.

Рекомендации по проведению собрания:

1. Не следует упрекать и поучать родителей. Чаще использовать в качестве примеров моменты из жизни детей группы.

2. Рассказывая о нежелательных поступках детей, не надо называть их фамилии.

3. Избегать предъявления претензий к родителям и детям, обсуждать личность конкретного ребёнка, не следует констатировать неудачи детей.

4. Вовлекать родителей в обсуждении проблем.

Если родители обращаются к вам за консультацией, нужно помнить, что беседа должна проходить в доброжелательной атмосфере, без назидания, угроз («вот когда пойдёте в школу, вспомните меня»), обратить внимание на всё хорошее и положительное, что есть в ребёнке и только потом говорить о проблемах. В ходе беседы неуместно сравнивать детей друг с другом, только с успехами и недостатками в сравнении с сегодняшним днём. Результаты беседы не должны стать темой обсуждения посторонних людей.

Для педагогов, как и родителей, существуют определённые табуированные (запретные) слова.

Обвинения, жалобы, демонстрация детской неуспешности:

А знаете, ваш ребёнок…

Почему вы допускаете, чтобы…

Сегодня у вашего ребёнка не получилось…

Он сегодня опять…

Погружение родителей в свои проблемы, в своё плохое самочувствие…

Я сегодня очень устала …

Я себя плохо чувствую…

Вы знаете, я не могу ни о чём другом думать, кроме …

В общении с родителями Т.Н. Доронова предлагает придерживаться следующих правил:

- в любое время родители и близкие родственники могут прийти в группу и находиться там столько, сколько сочтут нужным;

- воспитатель должен выполнять просьбы родителей относительно сна, питания, одежды ребёнка;

- все медицинские процедуры проводятся только с согласия родителей.

Консультация для педагогов«Игры с водой на прогулке летом» 23.06.2025г.

Ни для кого не секрет, что все ребятишки просто обожают играть с водой! Давайте об этом и поговорим, ведь сейчас лето. Вы задавались вопросом: почему для ребенка так интересны эти игры? И какой развивающий эффект они несут в себе? Думаю, ответ очевиден: вода всегда помогает расслабиться, успокоиться, снять напряжение. В холодное время года солнышка бывает мало, нервная система детей становится более напряженной, временами даже угнетенной. А вот в теплый период – весной или летом, вода может стать надежной помощницей в оказании психологической помощи ребенку. Для этого всего лишь нужно предоставить ему возможность для самых простых, незамысловатых упражнений с водичкой.

Игра «Проверялка»: набрать вместе кучу игрушек и начать проверять, какие из них тонут, а какие – нет.

Игра «Поиск сокровищ под водой»: в емкость с водой опустить несколько игрушек разного размера, которые могут утонуть, лечь на дно. Завязываем глаза и руками ищем на дне игрушку, угадываем, что это.

Игра «Водяной оркестр»: стаканчики наполнить водой, взять трубочки для коктейлей, а затем дружно начать дуть через них в воду, пытаясь изобразить мелодию, которую можно обговорить заранее.

Подвижная игра «Дождик - ловишка»: по считалке выбирается дождик- ловишка. Ему дается бутылка с водой (в крышке дырочки для обливания). Все дети встают в круг, а ловишка в центре. Дети идет по кругу со словами: «Где ты, дождик, побывал, что ты, дождик, поливал?» Дождик – ловишка отвечает: «Побывал я в саду, поливал я ягоду!» Дети: «Ну, а яблоньку полил?» Дождик: «Не полил, позабыл!» Дети: «Возвращайся ты назад, да полей весь сад!» Дождик – ловишка: «раз, два, три, убегай, да под дождь не попадай!» Дети разбегаются, а ловишка – дождик их догоняет и салит.

«Ищем клад»

Мелкие предметы (игрушки) бросаем в ванну (желательно, чтобы они тонули в воде). Предлагаем ребёнку достать их, рассмотрев через воду, предварительно сказав, какую игрушку будет доставать.

«Проливной дождь»

Объясняем ребёнку, что нужно ударять открытыми ладонями по воде, делая большие брызги, при этом не отворачиваться и не закрывать глаза.

«Веселые ладошки»

Объясняем ребёнку, что нужно опустить сложенные вместе ладошки в воду. Затем опустить лицо в воду так, чтобы оно оказалось в ладошках - «спрятаться»

«Сдуй шарик»

Положите на воду шарик (теннисный) или маленький мячик. Объяснить ребёнку, что нужно только дуть на шарик так, чтобы он плыл по воде.

Игры, которые помогают привыкнуть к воде.

«Самый первый».

Игра ставит целью научить решительно и быстро входить в воду. Проводится черта по берегу на расстоянии 3-5 метров от кромки воды параллельно ей. Участники игры выстраиваются в одну шеренгу, вдоль этой линии, на некотором расстоянии друг от друга, лицом к воде. Взрослый дает сигнал, а дети вбегают в воду, добегая до заранее согласованного места, и бегом возвращаются назад. Побеждает тот, кто быстрее всех возвращается. Нельзя, допускать, чтобы детки во время игры мешали друг другу.

«Ровным кругом».

Участники образуют круг, стоя в воде, взявшись за руки.

Они начинают двигаться по сигналу взрослого повторяя: «Хоровод наш, хоровод, все идет, ну и скоро он придет, он придет!». Все останавливаются и приседают, погружаясь в воду с головой, делая при этом выдох в воду. Потом все поднимаются и двигаются в обратную сторону. Нельзя отпускать руки соседа, задерживать под водой друг друга, уходить назад или вперед. Повторяют движение 4-6 раз.

«Водолазы».

Ведущий погружает на дно несколько предметов, которые хорошо видны под водой. Игроки ныряют по очереди и достают эти предметы со дна. Выигрывает тот, кто достал большее количество.

«Насос».

Дети становятся лицом друг к другу по парам. Они берутся за руки, приседая по очереди, погружаются в воду с головой, повторяют 4-5 раз. Отпускать руки нельзя.

«Пузыри».

Ребенок держится руками за палку, бортик или руки взрослого, приседает, опускает лицо в воду и делает глубокий выдох в воду так, чтобы вода бурлила от пузырей вокруг.

«Цапля».

Сначала расскажите малышу про цаплю, которая ходит по воде, высоко поднимая ноги. Затем ребенок должен в воде по колено ходить вдоль берега, высоко поднимая ноги, перешагивая над поверхностью воды.

«Крокодил».

Расскажите детке про крокодила, где живет и как передвигается в воде. Пускай ребенок повторит ваши движения. Малыш должен передвигаться руками по дну, ноги выпрямлены и вытянуты.

«Лягушки».

Стоя в воде по колени, малыши приседают, затем выпрыгивают на двух ногах вперед, выпрямляя ноги. Приземляются на ноги и руки. Такие лягушачьи прыжки повторяются несколько раз.

Можно устроить такое соревнование: кто допрыгает дальше за одинаковое число прыжков.

«Дельфины».

Дети располагаются в воде. Они погружаются в воду с головой, потом выпрыгивают из нее вверх.

Игру можно усложнить: выпрыгивая из воды, малыши взмахивают руками и ныряют вперед головой.

«Звездочка».

Ребенок делает глубокий вдох, задерживает дыхание и ложится на воду лицом вниз, раскидывает ноги и руки в стороны. Тоже можно проделать, ложась на спину. Если малыш боится лечь на спину, то взрослый может его поддержать. Лежа на воде нужно досчитать до 5.

«Торпеда».

Повторяются все те же действия, как и в упражнении «Стрела», но руки вытянуты не вперед, а вдоль тела.

Здоровья, успехов вам и вашему ребенку, хорошего настроения!